- トップ

- ニュース , ビジネス , ヘルスライフビジネス , 健康・美容製品

- 「機能性表示見直し」薬事法マ…

「機能性表示見直し」薬事法マーケ・渡邉氏に聞く

「障壁を乗り越えた企業だけが生き残る時代に」

機能性表示食品の届出サポートについて900件以上(うち15件以上がPRISMA2020対応)の実績を持つ渡邉憲和氏(薬事法マーケティング事務所代表、日本食品エビデンス協会代表理事)に、機能性表示食品制度見直しへの所感や事業者が取り組むべきことなどについて話を聞いた。

―PRISMA2020への対応を含め「科学的根拠の質」に対するハードルが高まっています。

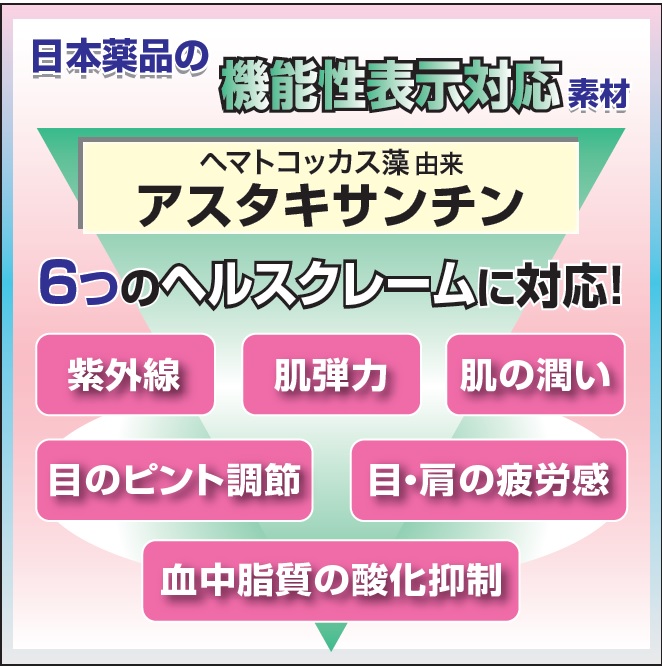

渡邉 消費者庁は昨年末に「科学的根拠の質の向上について(案)」と題した資料を公表しました。その中でPRISMA2020の内容を告示化することや、機能性評価資料の様式追加、臨床試験で有意差を出すために恣意的な層別解析などを行わないこと、原料メーカーが作成したSRを届出者(販売会社)が都合よく修正することを禁止する、といった方針を提示しました。

いずれも論文やSRといった科学的根拠の質を向上させることが目的とされていますが、消費者庁が許可するトクホ制度と比較しても遜色ない厳格な基準が求められることになります。こうした方針が運用されれば、機能性表示食品制度の参入ハードルは、これまで以上に高くなることが想定されます。

―すでに届出済の製品はどう対処すべきですか。

渡邉 届出済の製品に関しては、特に期限が設けられている訳ではありませんが、いずれはPRISMA2020への対応が必須になることも考えられます。

しかし、過去に認められていたヘルスクレームが現在は使用できなくなった事例もあり、PRISMA2020に準拠した際にエビデンスの質が十分であるか、といった懸念もあります。そのため、届出済の製品に関しても、多くの修正が必要となる可能性を考慮し、十分な準備を進めることが重要です。

今後は年に一度の自己点検も必須要件となるため、製品数が多いほど負担が増加することが予想されます。

届出して終わりではなく、届出後の製品管理を含めた適切な運用能力がより求められる時代になっていくでしょう。

―制度見直しへの対応に行き詰まっている企業もあるようです。

渡邉 このままでは経験値の少ない中小企業にとって届出を継続することが困難になり、トクホのように大手メーカー主導の制度となってしまう可能性もあります。こうした状況の中で、中小企業への情報発信や届出サポートを通して、どの企業でも制度に取り組める環境を整えていくことが当社の役割だと思っています。

確かに機能性表示食品制度への参入障壁は以前より高くなったと言えます。しかし、中小企業でも独自の戦略やノウハウを蓄積していけば、その障壁を克服できる可能性は十分にあります。

大手企業主導になるというのはあくまでも一般論で、今後はそうした障壁を乗り越える努力を続けた会社が生き残っていく時代になるのではないでしょうか。

―ありがとうございました。

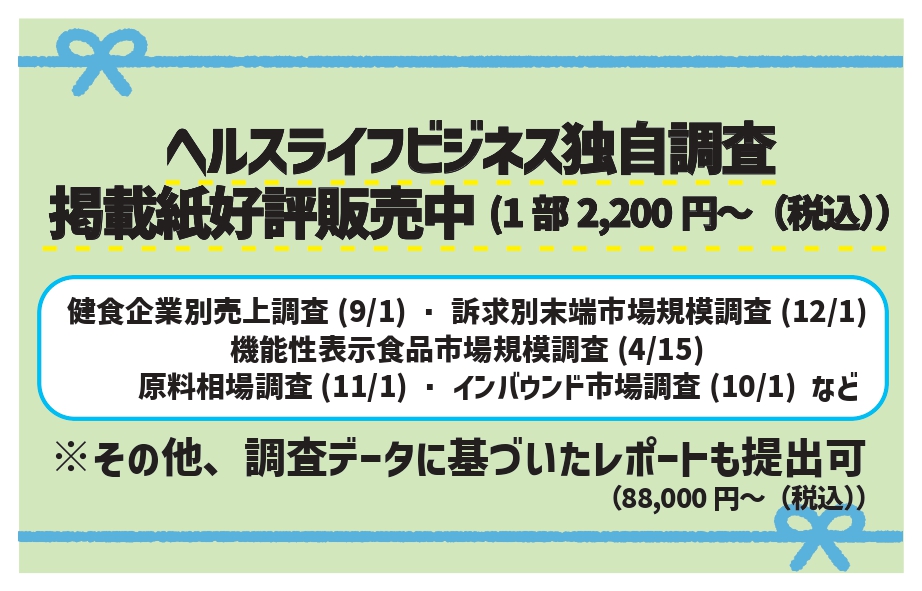

↓↓ヘルスライフビジネスの購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします↓↓