【解説】令和6年薬機法事件簿

「不起訴」「略式起訴」など増加傾向に

昨年一年間は前年に引き続き、健康商材の宣伝・表示に関わる薬機法違反事件がいくつも見受けられた。 違反事例は全国メディアが大々的に報じるようなものは少なく、問題となるのは事業規模の小さい企業ばかりである。主に報じるのは地元テレビや新聞、それに関連して二次的にネットニュースが扱うケースが少なくない。本欄では昨年の違反事例の中で、3例を取り上げまとめた。(編集局・花里淳一)

健康食品など健康商材の広告宣伝・表示をめぐる薬機法違反事件はメディアで報じられないものを含めると実は相当数あると見られる。薬機法の対象外である機能性表示食品制度の動向にばかり注目されがちな昨今、やはり一般健康食品など機能性表示食品以外の製品がいかに薬機法違反とされるか考察し、自社の製品の宣伝・広告のあり方について生かすのは大事なことである。

また、この場合の一般報道は企業側視点に立った報じ方はほとんどしない。そして憶測による報道も少なからず見られるのが残念なことである。

先ず、びわの成分を用いた健康食品の摘発事例である。

◎びわまる薬機法事件

6月26日 「ティー・エス・アイ」(埼玉)、「アップルゴールド」(東京)2社に対して警視庁が立ち入った。10月9日警視庁がサプリメント「びわまる」広告に問題があるということで、薬機法違反の疑いで「ティー・エス・アイ」2人、「アップルゴールド」1人を書類送検した。

「ティー・エス・アイ」は発売元・製造元、「アップゴールド」は販売代理店という関係であった。

「ティー・エス・アイ」への取材(昨年11月)では担当者は「広告表示には気を付けていたつもり」としながら、自社HPに過去に地方紙のK新聞で紹介された記事(新聞記事見出し「ビワの種で肝機能改善」を含む)をクリックで記事を見られる状態にしたところ、違反とされた。同社の言い分としては「K新聞が付けた見出しであり、当社の付けた見出しではない」と反論したが、これは違法とされて仕方ない。一般媒体の記事であろうと、そこに販売商品の薬効に関連した情報を記載した画像や文書が貼られていれば、シロとは判断され難い。但し、報道では「がんに効果」などの表示をしたとされたが、同社側は「がん」については一切表示していないと否定している。

なお、同社は過去に別の商材で行政から指導を受けたことも明らかにした。

自社に関連することや商材の薬効に関わることをHPで紹介する際は、内容に気を付ける必要がある。 「新聞社の記事をそのまま載せたのだから問題ないと思っていました」(同社担当者)。この認識は危うい。

次に、東京で店舗経営を行う企業が摘発された事件である。

◎韮沢商事薬機法事件

これは9月12日に起きた事件である。アダルトショップを経営する「韮沢商事」(東京都)がサプリメント「バリバリ」を強壮作用やED治療を謳うなどして販売していた。さらには同製品が中国から輸入した製品であり、医薬品成分「シルデナフィル」も含まれていたことから、警視庁生活環境課は同社と80才(当時)の代表を書類送検した。事件直後から本年まで電話取材による同社側の応答はない。但し、同社は過去にも行政指導を受けていたことが明らかとなり、行政と警察の情報共有による典型的な摘発事例と見られる。また、効能効果を謳って販売するだけでなく、勃起不全治療医薬成分であるシルデナフィルを違法に混入させていたことからも刑事事件としては悪質な事例と見られる。

次は直近の事件である。

◎漢方サロン薬機法事件

令和6年12月4日、長野県警松本署は健康ゼリーや健康茶、飲料水を解毒作用があると謳い、販売していた販売会社「友愈(ゆうゆ)」の役員A及び従業員Bを逮捕した。同年12月23日に松本簡易裁判所が上記法人及び2人に略式命令を言い渡した。法人及び2人に対し、罰金命令を出した。

長野県内の店内やホームページで、健康食品(ゼリー、茶、飲料)を販売していたが、「解毒作用があ

る」などの効能効果を顧客に直接謳ったり、SNSで説明していた。この行為が未承認医薬品販売とされた可能性がある。

しかし、本紙で取材を進めていくと、同社があらぬ疑惑までかけられていたことがわかった。一部報道で「健康被害が出た」などと報じられたことである。しかし、これに関しては警察も否定していることがわかっており、事実ではない。

但し、一部の常連客が同社スタッフのトーク内容を何度も録音していたことも判明している。これが最終的に警察側に証拠データとして提出された可能性が極めて高い。もちろん「健康被害が出た」などという情報もだ。健康被害が本当に出たならば多数のメディアが書き立てる。しかし、今回は一部のメディアが事件詳報に少しだけ付け足すかのような軽い書きぶりだ。もし本当に深刻な健康被害が出たなら大事である。しかし、蓋を開けたら単に広告宣伝方法における違反である。となると「健康被害が出た」という根拠のないタレ込みはどうやって入ったのか。最初に証拠録音データを提出した常連客か。しかもこの常連客は同社と関りがない全く別の医療系サロンの顧客でもあったという事実が取材でわかっている。これが事実ならば違法でなくとも、やるせなさがある。競合社をこんなかたちで潰そうとするのはどうかしている。

同社担当者は今回の事件を受けて、「法違反に関しては当然反省しましたが、『健康被害が出た』という報道は当社としては受け入れられないです。警察も健康被害が出なかったことを認めてますし、それなのになぜマスコミはあのような誤った報道をしておきながら訂正もしないのでしょうか」と述べ、さらに「問題とされたゼリーや飲料水などはまるで市販の一般食品のような報じ方ですが、当社としてお客様の健康のために良い成分を配合して作ったものです」と述べ、報道への不信感を露わにした。かつて神奈川県警が行っていた警察官の家族などによる代理購入や競合会社関係者によるタレ込みは今も現に起こっていることである。多くの事業者にとって注意する必がある。

専門家「警察がどこまで裏をとろうとしているか疑わしい事例も」

広告表現研究会代表の山本浩二氏はここ数年の薬機法上の広告宣伝を巡る刑事事件について以下のように語った。「直近1~2年の薬機法による一般健食広告摘発事件の傾向について 一般健食広告の薬機法による摘発について直近とそれ以前を比較すると、次の点が目立つと考えています。①明らかに摘発件数が減っている。②逮捕・家宅捜索はしても、書類送検で起訴せずに不起訴処分で済んだり、起訴しても略式で、 裁判をせずに略式命令=罰金刑のみで終わる事例が増えている。③一般健食広告の薬機法の摘発が減少しているのに対し、景表法による処分が増えている。 また、一般健食の薬機法による摘発で優先される健康被害事例は、私の知る限りでは、「被害者(を装った可能性)」の証言について警察がどこまで裏を取ろうとしているか疑わしい。松本署の摘発も典型的な事例と言える。健康被害の『被害者』が裁判で証言することが確認されるだけで、被害があったことにされるおそれがあるわけである。 今回の場合、罰金刑だけで、健康被害のなかったことも警察は認めたようだが、健康被害を出して逮捕されたという報道を警察が訂正してくれるわけでなく、報道の影響は消えないことになるのは問題だろう」と語った。

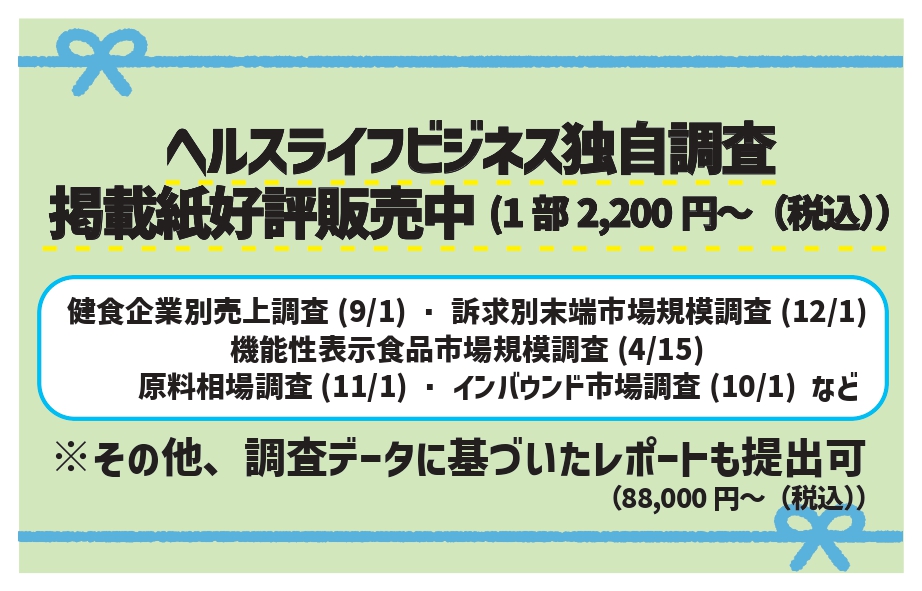

↓↓ヘルスライフビジネスの購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします↓↓